※レースの歴史についてはさまざまな学説があり、こちらに紹介しております内容は

そのうちの一説であることをあらかじめご了承下さい。

|

|

|||

|

HOME > レースについて > レースの歴史

レースの起源には現在のところ3つの説があります。

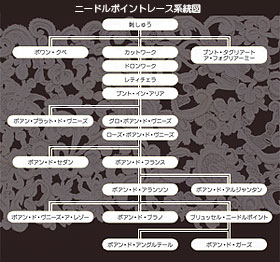

レースの起源は紀元前の狩猟時代にまでさかのぼりますが、14世紀末から16世紀初めにかけて白地白糸刺繍がさまざまに発展し、16世紀初頭には麻生地に刺繍されたレースに、より透けたものが求められるようになります。 今日我々が見るような装飾を目的とする独立した形のレースが生まれたのは1540年頃といわれています。 それ以降、これらのレースはベルギーのフランドル、イタリアのヴェネツィア、フランスのアランソン、シャンティ等で発展していきました。 中世の手工業時代、レースの生産には多くの時間と人、そして熟練した技術を要したため、レースは王侯貴族の贅沢の象徴であり、庶民のレース使用を禁じた時代もあるほどでした。 レースはまさに『織物の王様』というのにふさわしいといえるでしょう。 |

||||

|

フランスでは16世紀初めフィレンツェ(イタリア)よりカトリーヌ・ド・メディチがアンリ二世に嫁いできたことでレース愛好家の気風が増し、17世紀中期にはルイ14世の宰相ジャン・パティスト・コルベールの重商主義の一環として国営の製造所において『フランスのレース』という意のポアン・ド・フランス(Point de France:仏)が作られます。

しかし、18世紀末(1789年)のフランス革命によって豪華で精巧を極めたこの国のニードルポイントレースはほとんど生産されなくなってしまいました。

|

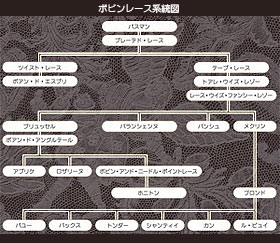

16世紀初めベネチア、ベルギーに登場したボビンレースは、16世紀中期以降はジェノバ、ミラノ(イタリア)で主に幾何学模様のニードルポイントレースを真似て作られていたようです。

その後ベルギーへ広がり著しく発達し、17世紀には独自のスタイルを生み出しました。

18世紀には花、つぼみ、水玉などのモチーフを網地一面にまき散らしたような複雑で精巧な模様へと発展、この形のレースはブリュッセル(ベルギー)で盛んに作られたため、ブリュッセルレース(Brussels Lace)といわれるようになりました。

1830年頃のレース機

現在のレース機 |

18世紀末のフランス革命以降、イギリス宮廷では

レースの輸入が困難になり大きな痛手を受けますが、

結果としてこれが機械レースの発明を促すことになります。

1808年にヒースコートがボビンネットを作る機械を発明し、1813年にはジョン・リバーが今日のリバーレース機の

原型を作りました。

日本でも1920年代にレース機が輸入されるようになり、

第二次世界大戦前までは浜松・越後・横浜などで

作られていましたが、大戦後は各地で作られるように

なりました。

現在のレース機はさまざまな改良が重ねられ、

短時間に大量のレースを低価格で作ることが

できるようになっています。